-

Publié le 23/05/2014 6 minutes de lecture

L'empire du Milieu est un inépuisable vivier d'histoires. Devant un film à grand spectacle, un roman historique ou un album de Tintin, revivez les fastes de la Chine impériale et les heures sombres du XXe siècle ou découvrez ses légendes les plus mystérieuses.

1. Le Lotus bleu (Shanghai)

Hergé, 1936

Si les premières aventures de Tintin alignaient péripéties et retournements rocambolesques dans un décor exotique mais stéréotypé, Le Lotus bleu est bâti sur une intrigue solide et documentée, et marque une évolution majeure dans l'œuvre de Hergé. Alors qu'il s'apprête à poursuivre les aventures de son reporter en Orient, le dessinateur rencontre à Bruxelles Tchang Tchong-jen, étudiant aux Beaux-Arts, qui l'initie à la culture de son pays et bat en brèche les clichés en vogue concernant la Chine à l'époque. Hergé remercie son jeune ami d'une belle façon, en lui créant dans cette nouvelle aventure un homonyme, que Tintin sauve de la noyade. Le début d'une longue amitié, à l'image comme dans la vie.

C'est lors d'une crue du Yang-Tsé, le plus long et le plus puissant fleuve d'Asie, que Tintin sauve Tchang de la noyade. Dévalant des glaciers tibétains pour se jeter dans la mer de Chine après une course de 6 300 km, le Yangzi Jiang ménage de spectaculaires effets que l'on peut découvrir à l'occasion d'une navigation dans les Trois Gorges, dans la province du Sichuan, dans un paysage de pitons rocheux apparaissant et disparaissant dans les brumes.

2. Le Rêve dans le pavillon rouge (Mandchourie/Pékin)

Cao Xuequin, 1791

Doté d'une puissance évocatrice stupéfiante et peuplé d'une myriade de personnages, Le Rêve dans le Pavillon rouge fait revivre la Chine impériale sous la dynastie Qing sur tous les plans: politique, social, intellectuel, amoureux et onirique. Ce sont les aspects les plus prosaïques – toilette des femmes, compositions gastronomiques, hiérarchie domestique – comme les plus philosophiques de la société aristocratique pékinoise que charrie l'histoire de Jia Baoyu, adolescent raffiné venu au monde avec une émeraude dans la bouche, libre-amoureux dans un temps de mariages arrangés. Cao Xuequin, membre d'une noblesse déchue, ne fut identifié comme l'auteur du roman qu'au XXe siècle, soit deux siècles après la création d'un texte qui s'est imposé comme l'un des quatre grands ouvrages de la littérature chinoise classique.

Le Rêve dans le Pavillon rouge fut vraisemblablement écrit à Pékin, dans le dialecte qui allait servir de canon au mandarin officiel. L'intrigue ne s'en tient cependant pas qu'à la capitale – nommée Chang'an dans le roman – puisqu'elle débute à Suzhou, ancienne capitale de la soie connue comme la «Venise de l'Est», et situe des passages à Yangzhou, pôle commercial où Marco Polo a vécu plusieurs années. Ces deux dernières villes comprennent des jardins réputés dans tout le pays, certains figurant sur la liste de l'Unesco.

3. L'Empire du soleil (Shanghai)

Steven Spielberg, 1987, États-Unis

Les P51 sont des avions de combat américains. Pour Jim, ce sont les Cadillacs du ciel. Cette sublimation est celle d'un enfant, la part de naïveté qui survit en Jim, tout le long de son parcours de jeune Britannique séparé de ses parents lors de l'arrivée des troupes japonaises à Shanghai, en 1941. On sait la place toute particulière que tient l'enfance dans le cinéma de Steven Spielberg: le roman autobiographique de J.G. Ballard offrait une matière édifiante – enfance dorée de fils d'expatrié en Chine, adolescence dans un camp de détention japonais – dont le cinéaste fit une sombre parabole du passage à l'âge adulte, et des blessures qu'il occasionne.

Les négociations prirent un an, mais la production reçut l'autorisation de tourner à Shanghai. En 1987, Shanghai n'offrait pas le visage ultra-moderne dont elle s'est parée à partir du début des années 1990, et ressemblait encore fort à ce qu'elle était cinquante ans plus tôt, lorsque les troupes japonaises marchèrent sur la ville. On reconnaît fort bien, dès le début du film et à plusieurs reprises, le Bund (qui n'a, lui, guère subi de transformations majeures), c'est-à-dire la «berge des étrangers», dans l'ancienne concession internationale, où se profilent le dôme de la Hong Kong & Shanghaï Banking Corporation et la tour des Douanes.

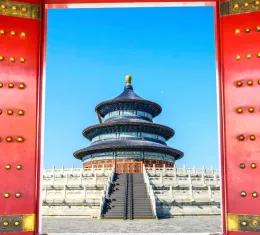

4. Le Dernier Empereur (Cité interdite, Pékin)

Bernardo Bertolucci, 1987, Italie/Grande-Bretagne

En moins de cinquante ans, la Chine connut trois révolutions, une invasion et deux guerres. Bernardo Bertolucci évoque cette histoire politique mouvementée, traversée par les figures marquantes de Tchang Kaï-chek, de Mao et de l'empereur du Japon Hiro-Hito, à travers celui dont le destin a, plus que tout autre, épousé les changements de régimes de cette immense nation. Le contraste entre le faste de la Cité interdite, où Pu Yi est nommé empereur à l'âge de trois ans, et la grise austérité de l'internement communiste, confine à un poignant effet de surréel, sublimé par la photographie de Vittorio Storaro et la musique de Ryuchi Sakamoto.

Ce film qui retrace plus d'un demi-siècle de l'Histoire de Chine, a lui aussi fait l'Histoire, non pas tant pour les neuf oscars qu'il remporta, que pour avoir été le premier film étranger à recevoir l'autorisation de tourner dans la Cité interdite. La reine d'Angleterre, en visite officielle durant le tournage, vit même sa visite dans le plus grand palais au monde annulé, pour laisser les coudées franches à Bertolucci et son équipe! Construit au XVe siècle, ce palais de 72 hectares fut durant un demi-millénaire l'épicentre du pouvoir impérial chinois. La Cité interdite est aujourd'hui un musée, et a été classée à l'Unesco la même année que le tournage du film.

5. Les Tribulations d'un Chinois en Chine (Hong Kong)

Philippe de Broca, 1965, France

Certes, le Chinois du titre ne l'est plus, puisqu'il est interprété par Jean-Paul Belmondo, mais ses tribulations sont aussi rocambolesques que dans le roman de Jules Verne, et motivées par le même enjeu: rattraper son ami philosophe auquel le jeune milliardaire a donné la mission de le «suicider», avant qu'il ne tienne sa promesse! Dans le roman, c'est la nouvelle de sa fortune retrouvée qui fait renoncer Kin-Fo à l'idée de la mort; dans l'adaptation, c'est la rencontre d'Ursula Andress qui redonne goût à la vie au héros, rebaptisé Arthur Lempereur. Il y a de quoi: la plantureuse Suissesse joue les strip-teaseuses intellectuelles dans un tripot hongkongais, et renfile le bikini blanc qui l'avait rendue célèbre dans James Bond contre Dr. No, trois ans plus tôt.

Contrairement au roman, qui parcourait de nombreuses provinces exclusivement chinoises, les tribulations de Belmondo l'emmènent jusqu'au Népal, à Katmandou, et en Malaisie. La majeure partie de l'intrigue se passe cependant à Hong-Kong, alors colonie britannique. La ville est aujourd'hui fort différente de celle qui apparaît dans le film: la multiplication des gratte-ciel, à partir des années 1980, a sonné le glas des quartiers pittoresques dans lesquels court Belmondo… Le petit port d'Aberdeen, au sud de l'île, a en revanche conservé son allure exotique: une balade sur un sampan – jonque à fond plat, typique du Sud-Est asiatique – suivie d'un dîner au restaurant flottant Jumbo (transformé en salon de massage dans le film), constitue une mémorable escale.

6. Tigre et Dragon (Monts jaunes, Anji et Taklamakan)

Ang Lee, 2000, Chine/Hong Kong

C'est en galopant après des peignes et des épées que l'on parcourt encore le mieux les déserts et les montagnes de Chine. Et c'est en faisant s'élever les sabres et leurs combattants dans les airs que l'on ressuscite le mieux le film d'arts martiaux: en s'affranchissant de la gravité et du réalisme, Ang Lee fit entrer le genre du wuxiapan (film de sabres) dans l'ère du numérique avec une poésie qui n'avait rien d'artificiel.

Tigre et Dragon offre un remarquable aperçu de la diversité des milieux naturels chinois. À l'est, les célèbres monts jaunes (Huang Shan), classés à l'Unesco, sont une destination touristique majeure du pays. Leur profil escarpé et vertigineux de granit ont inspiré de nombreux peintres et poètes. Dans la province du Zhejiang, les bambouseraies d'Anji, riches de plus de quarante espèces différentes, s'étendent sur près de 60 000 hectares. À l'extrémité occidentale du pays, ce sont les dunes du désert du Taklamakan, dans l'immense province du Xinjiang, que les cavaliers de cette fresque épique foulent.

7. La Montagne de l'âme (sichuan)

Gao Xingjian, 1990

Un voyage aux confins de la Chine, où l'esprit chamanique hante encore une nature effrayante de beauté. La recherche du Lingshan, cette montagne de l'âme perdue dans l'imaginaire de la civilisation chinoise est prétexte à l'exploration d'un pays immense et somptueux, où l'attention du narrateur est minutieusement portée vers la fragilité de l'instant. Ce changement d'échelle a pour enjeu la sérénité; sa description eut pour récompense le prix Nobel de littérature, le seul à ce jour décerné à un écrivain chinois depuis la révolution culturelle.

Creusées par le Yang-Tsé-Kiandg et ses affluents, les montagnes et les forêts du Sichuan baignent dans des nuages leur donnant une allure fantomatique. C'est là que Gao Xingjian voyagea avant de quitter la Chine, peu après les événements de Tian'anmen. La province regorge de trésors, des bouddhas de Leshan classés à l'Unesco en passant par les réserves de pandas, et mérite un voyage à part entière.

8. In the Mood for love (Hong Kong)

Wong Kar Wai, 2000, Hong Kong

Hong Kong en 1962, c'est-à-dire telle qu'on ne la verra plus, colonie britannique absorbant à grande vitesse une modernité métissée. Adoptant le rythme inverse de cette évolution effrénée, Wong Kar Wai subjugue, dans des instants suspendus où se mêlent la tension et la grâce, la rencontre de deux possibles amants, miroir inversé de la romance adultère que vivent leurs conjoints respectifs, hors-champ. La mélopée du Japonais Shigeru Umebayashi offre sa cadence au film, et le film lui offrit en retour une notoriété associée aux frôlements des amoureux en devenir.

Wong Kar Wai a grandi à Hong Kong. C'est la ville de son enfance qu'il a voulu recréer. Le Hong Kong de l'an 2000 n'avait plus rien du Hong Kong de 1962, aussi est-ce dans les quartiers les moins modernes de Bangkok que le cinéaste a retrouvé l'atmosphère surannée de l'ancienne colonie britannique, et tourné l'essentiel du film. L'île de Hong Kong dressa l'Union Jack jusqu'en 1997, date à laquelle elle fut rétrocédée à la république populaire de Chine. Hong Kong jouit toujours d'un régime économique et juridique différent de la Chine continentale.