-

Publié le 10/10/2024 10 minutes de lecture

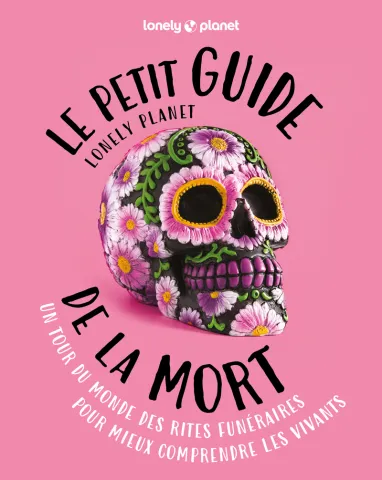

À travers le monde, les rites funéraires offrent un regard fascinant sur la manière dont différentes cultures célèbrent la mort et honorent leurs ancêtres. Des perles funéraires en Corée aux cercueils suspendus aux Philippines, des traditions surprenantes nous plongent dans un univers où la mort est synonyme de fête et de mémoire. Découvrez les pratiques les plus incroyables et déroutantes, tirées de notre « Petit guide de la Mort », qui défient notre compréhension de l’au-delà et célèbrent la vie d’une manière unique.

La fête des Fantômes affamés en Chine

Tous les ans, au cours de la quinzième nuit du septième mois du calendrier lunaire, les portes du royaume des morts s’ouvrent, en libérant sur notre monde les fantômes. C’est le moment d’apaiser les esprits en peine – ces “fantômes affamés”, en quête perpétuelle de nourriture et d’attention – pour qu’ils cessent d’importuner les vivants. En réalité, cette fête (appelée Zhongyuan par les taoïstes et Yulanpen ou Ullambana par les bouddhistes) dure tout un mois, au cours duquel chacun témoigne son respect aux ancêtres.

Dans les temples bouddhiques, les fidèles préparent un banquet, tandis que, dans les foyers, des chaises sont ajoutées autour de la table pour inviter les défunts. De l’encens et des offrandes en papier sont brûlés devant les maisons et aux angles des rues. Les gens prient et lancent du riz pour amadouer les esprits errants. Et lorsque des spectacles gratuits sont donnés, les sièges des premiers rangs, réservés aux esprits, doivent rester vides.

À Madagascar, on retourne les morts

A Madagascar, quand les défunts sortent de leur tombe à l’occasion du Famadihana (le “Retournement des morts”), l’atmosphère est des plus festives. L’heure n’est pas aux pleurs, mais au souvenir et à la célébration. C’est le moment de montrer aux disparus que l’on prend soin d’eux. Pour de nombreux Malgaches, le passage de la vie à la mort est un long processus. Quand une personne rend son dernier souffle, elle entre dans un état transitoire. Elle ne participe plus au monde des vivants, mais n’accédera à celui des morts que lorsque son corps aura fini de se décomposer. Le Famadihana permet également de s’attirer les faveurs des disparus, car ces derniers sont considérés comme des intermédiaires de Dieu, capables d’influencer les événements se produisant sur Terre.

Messages d'outre-tombe

Le Retournement des morts a lieu tous les cinq à sept ans, mais la date exacte dépend du bon vouloir des esprits. Un membre de la famille doit d’abord voir en rêve un ancêtre se plaignant du froid. Ensuite, on consulte un astrologue, qui indiquera le moment le plus propice à l’ouverture du tombeau familial.

Le timing est crucial, car il ne faut pas risquer de déranger, voire d’offenser les défunts. Une fois la date fixée, la nouvelle est annoncée à la famille éloignée, qui accourt de tous les coins du pays. Même les morts sont prévenus de la tenue prochaine des festivités !

Réunion de famille

Les préparatifs sont longs et coûteux. Il faut compter l’achat de nouveaux linceuls en soie, l’entretien de la sépulture et profusion de mets et de rhum. Des journées entières de tractations sont parfois nécessaires. Quand le tombeau est enfin ouvert, les membres de la famille s’affairent pour retirer les dépouilles de leur linceul, les nettoyer et les envelopper dans une nouvelle étoffe de soie blanche (en y glissant parfois un petit présent que la personne aurait apprécié de son vivant). Le nom des morts est inscrit sur leur linceul, sur lequel on vaporise ensuite du parfum.

Une fois enveloppés de leur nouveau linceul, les morts peuvent se joindre à la fête. Les invités les tiennent au courant des dernières nouvelles, leur demandent conseil et les soulèvent à bout de bras pour danser avec eux au son des tambours, des trompettes et des sodina (flûtes traditionnelles). Mais quand la lumière du jour décline, les peurs liées à la nuit mettent un terme aux festivités.

Une tradition qui se perd

Cette coutume remonterait au XVIIe siècle, mais on en ignore les origines exactes. L’Église catholique, qui a longtemps condamné cette pratique ne s’oppose plus au culte des ancêtres. Pourtant, la tradition se perd peu à peu, du fait de l’évolution de la société, mais aussi du coût de la cérémonie et des craintes d'ordre sanitaire.

Les perles funéraires en Corée

Aux urnes et aux tombes, les Coréens affichent désormais une préférence croissante pour les perles funéraires, ou perles de crémation. Ces petites sphères sont faites de cendres broyées et chauffées jusqu’à cristallisation, façonnées et polies en forme de perles brillantes bleu-noir, vert émeraude, voire violettes. Ce sont donc de petits joyaux scintillants, que la famille peut conserver à domicile de plusieurs manières. Les perles funéraires fournissent tout d’abord une réponse ingénieuse aux contraintes pratiques que posent un espace limité. Il y a vingt ans encore, l’enterrement était la norme. Mais, démographie oblige (plus de 51,7 millions d’habitants en Corée du Sud en 2022 pour 100 210 km2), le gouvernement décida d’imposer aux familles d’exhumer les restes des défunts soixante ans après leur mort. S’ensuivit un bouleversement des coutumes funéraires : aujourd’hui, un très petit nombre de Coréens choisissent de se faire enterrer.

Les momies de la Nouvelle-Guinée

De loin, difficile de dire si c’est d’horreur ou de surprise que le garde est bouche bée. D’autant que sa peau se détache de son crâne ! Il s’agit en fait d’un cadavre momifié, conservé au moyen d’un délicat procédé de fumage, en train de veiller, avec ses collègues, sur leur village de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La momification par fumage est aujourd’hui très rare dans le pays, mais la pratique perdure dans les régions reculées des Hautes-Terres, notamment chez les Angas. Le jour, les âmes des morts errent hors du corps ; elles y retournent la nuit afin de veiller sur leurs descendants. Lorsque les corps sont mal momifiés, les esprits s’agitent et provoquent de mauvaises récoltes ; mais, traités avec soin, ils sont de bon conseil et veillent sur les habitants depuis leurs falaises.

La momification évoque bien sûr l’Égypte ancienne, où les défunts étaient embaumés, enveloppés et ensevelis dans des tombeaux souterrains. Mais d’autres cultures anciennes y ont eu recours, parmi lesquelles les Incas (qui momifiaient les membres des élites) et les peuples du bassin du Tarim, dans le nord-ouest de la Chine actuelle, dont les momies remontent à 1800 av. J.-C.

On l’ignore souvent, mais la momification n’appartient pas au passé. La Papouasie-Nouvelle Guinée n’en a pas l’exclusivité en Asie du Sud-Est. On l’observe également dans certaines régions montagneuses des Philippines, tandis qu’en Indonésie les Toraja font sécher les corps de leurs proches. On trouve aussi des momies dans les cultures européennes, par exemple dans les catacombes des Capucins de Palerme et dans celle des Capucins de Brno (République tchèque).

Les cercueils fantaisistes du Ghana

Un cortège funéraire se répand dans les rues d’Accra. Tout le monde, ou presque, est vêtu de rouge et de noir, couleurs du deuil au Ghana. Mais quel est cet étrange vaisseau ailé que porte la foule ? Un oiseau ? Un avion ? Non : il s’agit d’un “cercueil de fantaisie”, ou FAV (Fantastic Afterlife Vehicle, “véhicule fantastique pour l’au-delà”). Parmi les modes de transports funéraires, les cercueils de fantaisie du Ghana gagnent la palme de l’excentricité. Depuis plus de 70 ans, des artistes ghanéens sculptent des cercueils en forme de bateau, de piment, de téléphone portable ou d’avion. Tout objet d’aspect oblong peut donner lieu à une œuvre unique, réalisée sur commande par l’un des 12 artisans spécialisés du Ghana (surtout autour d’Accra, la capitale).

Un ascenseur pour les défunts à Taiwan

Taïwan a un problème avec ses morts. La population de l’île est passée de 6 millions d’habitants en 1946 à environ 23,6 millions aujourd’hui, sur un territoire à peine plus grand que la Belgique et le Luxembourg réunis. À Taïwan, l’espace est compté, et cela vaut également pour les habitants décédés. Tous les cimetières étant pleins à craquer, il ne restait guère que d’aller chercher l’espace funéraire… en hauteur. Taïwan possède aujourd’hui le plus grand cimetière vertical du monde : la prestigieuse True Dragon Tower, dont les 20 étages accueilleront à terme les urnes funéraires de 400 000 Taïwanais fortunés. Car, dans cette résidence ultradésirable, le prix des niches s’élève de 6 000 à 30 000 € – sans compter le coût extraordinaire des funérailles traditionnelles à la taïwanaise.

Mais l’argent n’est pas le seul défi. La société taïwanaise est en proie à un vieillissement accéléré – 40 % des Taïwanais auront plus de 65 ans d’ici à 2065 –, et l’espace pour les défunts se fait rare. Pour le gouvernement taïwanais, les cimetières en hauteur sont une solution pratique à l’exigence d’une mort digne dans l’un des pays les plus densément peuplés du monde.

Un gratte-ciel funéraire

Dans les collines au nord de Taipei, la True Dragon Tower évoque un temple monté en graine, avec sa façade imposante qui s’élance vers le ciel parmi les sanctuaires aux toits de pagode. Il y a peu de fenêtres – les résidents n’en ont pas besoin –, ce qui permet de dégager de l’espace pour les urnes, que dissimulent des panneaux de porcelaine.

Devant ces rangées de niches identiques, on pourrait croire que l’on se trouve devant un hôtel capsule ou un vestiaire en style futuriste, si ces logements éternels ne devenaient de plus en plus somptueux au fur et à mesure que l’on monte dans les étages. Les locataires VIP sont logés au 17e étage, dont les décors ont été conçus par l’architecte japonais Tadao Andō, lauréat du prix Pritzker.

Les tours du silence en Inde et en Iran

Le zoroastrisme a plus de trois mille ans, et est donc plus ancien que le christianisme et l’islam. Au cours de l’Histoire, conflits et persécutions ont poussé ses adeptes à s’éparpiller à travers le monde. Il ne reste aujourd’hui que 25 000 zoroastriens en Iran, berceau de ce culte, tandis que la communauté la plus importante se situe dans la ville indienne de Mumbai (Bombay).

Les parsis de Mumbai, qui tiennent leur nom d’un ancien terme indien signifiant “persan”, ont laissé leur empreinte sur la ville à travers leur dynamisme économique, leur cuisine aux saveurs iraniennes, mais aussi leurs dakhma, ou tours du silence, où sont déposées les dépouilles destinées à être dévorées par les vautours.

D’après les enseignements de Zarathoustra (ou Zoroastre), les dépouilles mortelles sont nasu (impures) et attirent les mauvais esprits. Afin d’éviter la contamination de la terre, de l’air, du feu et de l’eau, les morts sont lavés au cours d’un rituel, puis vite rendus à la nature. Ils quittent ce monde comme ils y sont arrivés, nus, sans être embaumés.

Le zoroastrisme impose des tabous stricts concernant les contacts avec les morts. Seuls les nasa-salar (croque-morts) peuvent pénétrer dans le dakhma, et les proches font leurs derniers adieux à l’extérieur. Les morts sont ensuite laissés dans la solitude et le silence, pour leur ultime voyage vers l’au-delà.

La préparation du corps implique des rituels de purification qui permettront à l’âme de franchir le pont de Chinvat, lien vers l’au-delà. Les cérémonies se poursuivent bien après que le corps a été décharné.

Les morts suspendus aux Philippines

Les falaises karstiques des Philippines forment des paysages impressionnants. Certaines constituent également des sites funéraires les plus spectaculaires qui soient.

À Sagada, au milieu des imposantes montagnes de Luçon, la plus grande île de l’archipel philippin, la nature se dessine à la verticale. Les falaises de calcaire blanc se dressent au-dessus de la cime des arbres. Défiant la gravité, des molave – une variété d’arbres caractéristique de l’archipel – réussissent à s’y accrocher et à y prendre racine. Ces parois abruptes sont régulièrement trouées de grottes peuplées de chauves-souris, tandis que les lézards élisent domicile dans les fissures.

En regardant d’un peu plus près, on est surpris d’apercevoir des cercueils, en l’air, accrochés à la paroi rocheuse. La plupart de ces “cercueils suspendus” sont marqués en larges lettres du nom de leur occupant. Certains sont tenus à des crochets fixés dans la falaise, d’autres posés sur des surplombs ou dans des grottes.

Au plus près des ancêtres

D’après les croyances locales, la vitalité et l’intelligence d’un mort se transmettent par les fluides émanant de son corps. Pendant la procession jusqu’au site funéraire, certains participants le touchent pour absorber son essence.

Enfin, le cercueil est hissé le long de la falaise et déposé sur un promontoire rocheux naturel ou sur des crochets en bois préalablement fixés. Ainsi en hauteur, les morts sont plus proches des esprits de leurs ancêtres (même s’il arrive qu’un cercueil tombe, notamment si le bois se détériore avec le temps…). Tout cela se conclut par un gigantesque festin, où poulets et cochons sont sacrifiés.

Au milieu de cette belle région de cascades embrumées et de rizières verdoyantes, les cercueils suspendus de Sagada sont devenus une curiosité touristique. Vous pouvez visiter le site le plus célèbre (de préférence avec un guide local) : la grotte funéraire de Lumiang, où plus de 100 cercueils sont entreposés au creux d’une impressionnante falaise. Echo Valley est un autre site à proximité.

Les crémations à Bali

D ’imposantes tours en bambou, somptueusement ornées de couleurs vives et de dorures, défilent dans les rues de Bali au son hypnotique du gamelan. Élégamment vêtus d’un blanc lumineux agrémenté de touches arc-en-ciel, les endeuillés suivent la tour, en procession, jusqu’à un lieu sacré. C’est là qu’est embrasée la structure, qui part en une colonne de flammes consumant la dépouille du défunt en même temps que l’édifice. C’est l’apogée du Ngaben, cérémonie de crémation hindoue typique de l’île indonésienne de Bali. Elle fait partie d’un ensemble de rituels destinés à libérer l’âme de ses attaches terrestres et à lui assurer la sérénité dans l’au-delà.

Des cérémonies dispendieuses

Le Ngaben varie grandement selon le statut de la personne et les coutumes familiales et communautaires. Une famille aura l’habitude d’incinérer les corps individuellement peu après le décès. Des considérations financières entrent également en jeu. La plus modeste cérémonie individuelle peut coûter l’équivalent de 1 200 € – somme considérable dans un pays où beaucoup ne gagnent guère plus de 150 € par mois. Pour ceux qui jouissent d’un statut social plus élevé, le coût de la cérémonie peut dépasser les 6 000 €. Les crémations les plus fastueuses sont réservées aux princes et aux princesses de l’île. Les tours de crémation royales sont si hautes que les câbles électriques doivent être retirés pour permettre leur passage.

Quelle que soit l’ampleur du Ngaben, il doit se dérouler à une date propice. Ce sont les prêtres qui déterminent le jour idéal, dans le calendrier sacré balinais très riche en cérémonies religieuses.